عرض: سالي العطفي

في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عامي 2007 و2008، واجهت الصين أزمات اقتصادية داخلية أثَّرت في مختلف قطاعاتها، خاصة البناء والبنية التحتية الصينية؛ وهو ما يرجع إلى نقص الطلب المحلي على الإنتاج الصيني؛ مما تسبب في ترك شركات البناء العملاقة التابعة للدولة بلا مشروعات، فضلاً عن فائض في مواد البناء. نتيجة لذلك؛ أعادت الصين توجيه استثماراتها داخل وخارج حدودها، بما في ذلك قارة إفريقيا، لتوجيه القدرات الزائدة لديها لمواجهة تحديات تراجع الصادرات والإفلاس والبطالة المتزايدة، والاضطراب الاجتماعي وتدهور قيم الاحتياطيات الأجنبية داخل الصين.

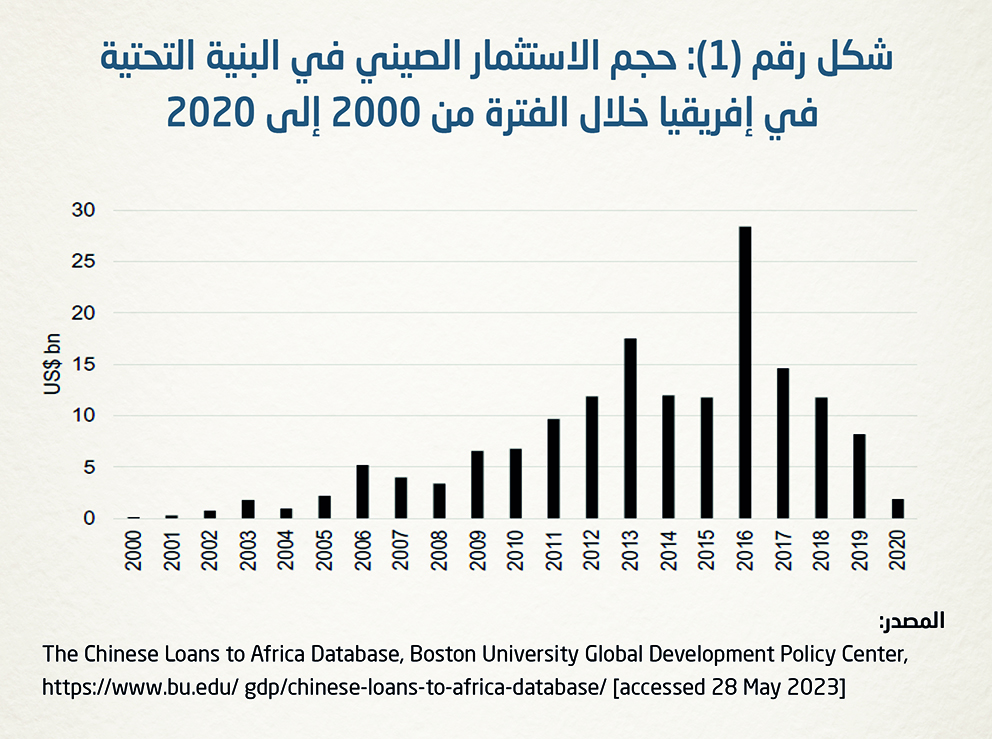

في هذا السياق، يحلل تيم زاجونتز الاستثمارات الصينية في تحديث البنية التحتية في إفريقيا وما تجابهه من تحديات، في كتابه "الاقتصاد السياسي الصيني لتطوير البنية التحتية في إفريقيا"؛ إذ قدمت البنوك الصينية مثل: بنك الصادرات والواردات الصيني (EXIM) والبنك الصيني للتنمية، وغيرها الدعم المالي اللازم لتلك الاستثمارات. فقد بلغ حجم التمويل الصيني للبنية التحتية في إفريقيا نحو 100.8 مليار دولار في عام 2018، وفقاً لتقارير تحالف البنية التحتية لإفريقيا (ICA)، إضافة إلى إسهامات صينية أخرى جاءت بنحو ربع هذا المبلغ بين عامي 2011 و2017، ليبلغ المتوسط السنوي لمشروعات البنية التحتية الإفريقية القادمة من الصين حوالي 13 مليار دولار.

تداعيات الأزمة المالية:

تراجع الطلب العالمي على صادرات الصين إثر أزمة الأسواق المالية العالمية في عامي 2007 و2008؛ مما اضطر الحكومة إلى توجيه حزمة تحفيز ضخمة تقدر بنحو 586 مليار دولار إلى البنية التحتية المحلية في الصين لمواجهة هذا الوضع. إلا أن ذلك الاتجاه قاد إلى زيادة الدين العام وتفاقم الفائض في قطاعات البنية التحتية والبناء والصناعات ذات الصلة، وهي التي كانت تعاني بالأساس حتى قبل الأزمة؛ إذ تجاوزت القدرات الزائدة في صناعات مثل: الصلب والحديد والألومنيوم والزجاج والأسمنت وتوليد الطاقة نسبة 30%، في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بينما واجهت العديد من الشركات الحكومية في قطاع البنية التحتية أزمات كبيرة في تحقيق الأرباح في ظل انخفاض الإيرادات.

إلا أن الحكومة الصينية سعت منذ عام 2013، تحت قيادة شي جين بينغ، إلى تبني نموذج جديد تحت شعار "الحزام والطريق"؛ إذ تم طرح حزمة تحفيز قائمة على استثمار الديون، لكن هذه المرة على نطاق عالمي. كان الدافع وراء ذلك هو تقليل اعتماد الصين على التصدير والاستثمارات المحلية وتعزيز الطلب على شركات البنية التحتية الصينية. واستندت الحكومة إلى مجموعة من الأدوات المالية، مثل: توزيع القروض التسهيلية والتجارية، الائتمانات التصديرية وائتمانات الموردين، الضمانات السيادية، برامج التأمين لكل من الشركات الحكومية والخاصة التي تستثمر في الخارج، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات بحقوق الملكية في مشروعات البنية التحتية.

ومن أجل تيسير المشروعات الخارجية في البنية التحتية، أنشأت الصين شراكات الاستثمار التي تنسقها الدولة، والتي تشارك فيها على الأقل ثلاث مجموعات من الجهات الصينية وهي: دبلوماسية الدولة الصينية لتيسير مفاوضات المشروعات مع حكومات أخرى، البنوك الصينية لتوفير تمويل القروض، الشركات الصينية التي تنفذ المشروعات فعلياً. علاوة على ذلك، أسست الصين مؤسسات مالية جديدة، مثل: صندوق طريق الحرير، بنك "بريكس BRICS" للتنمية الجديدة، البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عام 2010 لجمع المزيد من السيولة لمشروعات البنية التحتية الصينية في جميع أنحاء العالم.

أزمة الديون السيادية:

يشير الكاتب إلى أن بيانات مركز بوسطن الجامعي لسياسات التنمية العالمية لعام 2022، تظهر أن قروض الصين للدول الإفريقية بلغت حوالي 159.9 مليار دولار بين عامي 2000 و2020، على الرغم من صعوبة الحصول على أرقام دقيقة بسبب نقص النشرات الرسمية الصينية حول قروضها الخارجية.

وتم توجيه القروض والتمويلات الصينية للدول الإفريقية خلال العقدين الماضيين بشكل أساسي إلى قطاعات البنية التحتية؛ إذ حصلت قطاعات النقل على النسبة الأكبر (48.8 مليار دولار)، تلاها قطاع الطاقة (40.5 مليار دولار). وأشار الكاتب إلى أن استثمارات الديون الخارجية الصينية للشركات الصينية ساعدتها في الحصول على حصة سوقية سائدة في قطاعات البنية التحتية والبناء في إفريقيا. بل وقامت الشركات الصينية ببناء 41.9% من جميع مشروعات البنية التحتية في شرق إفريقيا بحلول عام 2016، وبلغت نسبة استثمارها في جنوب إفريقيا فقط 17.6%.

إلا أن الاستثمارات الصينية تعرضت إلى جدل متزايد داخل إفريقيا وخارجها بسبب ما يسمى "دبلوماسية فخ الديون" التي تنسب إلى الصين؛ إذ تزايد تراكم الديون بشكلٍ سريع في عدد من البلدان الإفريقية، بما في ذلك جيبوتي وإثيوبيا وكينيا وزامبيا؛ نتيجة استقبالها لتمويلات وقروض صينية تحت شعار تنفيذ مشروعات لتحسين البنية التحتية في القارة الإفريقية.

من هنا، أصبحت قضية استدامة الديون أيضاً مصدر قلق رئيسي للحكومة الصينية التي تدخلت لفرض سياسات إقراض أكثر صرامة على البنوك في البلاد. نتيجة لذلك؛ تباطأ الإقراض الخارجي للصين بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مع تقارير تشير إلى أن إجمالي تمويل القروض من بنك الصادرات والاستيراد الصيني وبنك التنمية الصيني تراجع من 75 مليار دولار في عام 2016 إلى 4 مليارات دولار في عام 2019، كما تراجعت التزامات القروض الجديدة لإفريقيا بنسبة 93% بين عامي 2016 و2020.

مبادرة الحزام والطريق:

أدت مبادرة الحزام والطريق (BRI) دوراً أساسياً في الجهود الصينية لتوجيه استثمارات البنية التحتية إلى إفريقيا؛ إذ استهدفت توحيد نمط تنموي موجه نحو الصين في مجالات الإنتاج والتمويل والأمن. يتم ذلك من خلال نقل الفائض في القدرات الاقتصادية إلى الخارج عبر توسيع نظام التراكم الصيني مكانياً، وإعادة تدوير رأس المال الذي يفتقر إلى منافذ ربحية ضمن دوائر رأس المال الحالية.

يشير الكاتب إلى أن حجم وقيمة المشروعات التي تحمل شعار "الحزام والطريق"، بلغ نحو 838 مليار دولار بحلول نهاية عام 2021؛ إذ كانت نسبة 88% من المقاولين، الذين ينفذون مشروعات (BRI) التي تمولها الصين، شركات صينية تستخدم مواد صينية، بينما كانت نسبة 7.6% فقط للشركات المحلية في البلدان المضيفة ونسبة 3.4% للشركات الأجنبية غير الصينية.

وبالرغم من انخفاض تمويل البنية التحتية الصيني لإفريقيا بشكل كبير من ذروته في عام 2018 (25.7 مليار دولار) إلى 6.5 مليار دولار في عام 2020؛ بسبب القلق بشأن استدامة الديون والممارسات الإقراضية الأكثر صرامة والتحول في الحوكمة المالية لمبادرة الحزام والطريق نحو الشراكة المزدوجة بين الصين والدول الإفريقية، فإن الكاتب عاد وأكد أن بكين ظلت هي أكبر ممول للبنية التحتية الإفريقية.

تجاوز آثار الاستعمار:

عانت الدول الإفريقية من الاستعمار الغربي وسيطرته على الأنشطة الاقتصادية؛ وبالتالي سعت تلك الدول في نضالها للاستقلال إلى التصدي للهيمنة الاستعمارية على البنية التحتية. في هذا السياق، يبرز مشروع بناء سكة حديد تنزانيا-زامبيا، الذي استهدف تجاوز آثار الاستعمار والتمييز العنصري في الهياكل الاقتصادية والسياسية.

يؤكد الكاتب أن الفجوة في تمويل البنية التحتية في إفريقيا؛ أدت إلى إتاحة فرص ملائمة للاستثمارات الصينية الفائضة، سواء أكانت رؤوس أموال أم بضائع ومواد. نتيجة لذلك؛ لجأت بعض الدول الإفريقية التي نفذت تحديثاً لبنيتها التحتية بعد الاستقلال إلى تبني استراتيجيات حكومية تهدف في المقام الأول إلى تحقيق التقدم الاقتصادي، واعتبار أن تحسين البنية التحتية جزء أساسي من عملية بناء الدولة وتنفيذ لخطط التنمية الاقتصادية المستدامة.

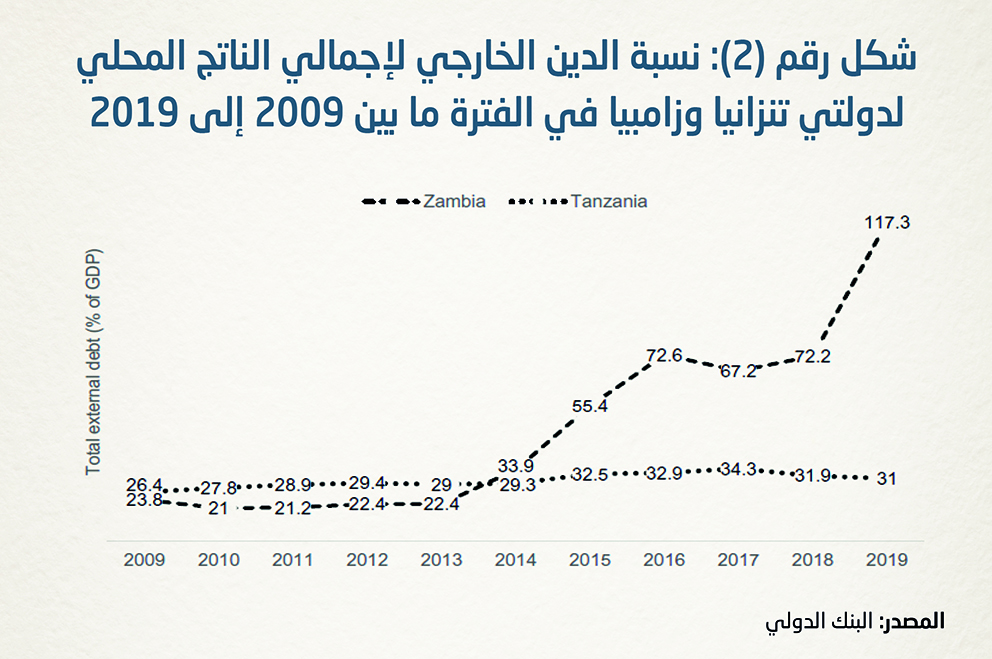

إلا أن ذلك التوجه الإفريقي أنتج أزمة الديون السيادية، والتي أصبحت تشكل عائقاً هيكلياً إضافياً أمام الاقتصاديات الإفريقية؛ إذ إن موافقة رؤساء الدول الإفريقية بشكلٍ متكرر على قبول قروض صينية دون التفكير في القيود الهيكلية التي تنشأ عن تبعية الدين؛ أدت إلى زيادة الدين السيادي وبالتالي تضييق نطاقهم الاستراتيجي في قطاع البنية التحتية وفي العديد من المجالات السياسية الأخرى. على سبيل المثال، أدى الاقتراض الواسع لزامبيا من الصين والدائنين الآخرين على مدى العقد السابق إلى تقييد حركة الحكومة بشكل متزايد وجعل البلاد في النهاية تعتمد على مجموعة متنوعة من الدائنين في عملية إعادة هيكلة الدين؛ بموجب ما يسمى بالإطار المشترك.

من جانب آخر، ظهرت شكوك متزايدة حول جدوى ومصداقية بعض مشروعات البنية التحتية الممولة من الصين؛ إذ أشار الكاتب إلى انتشار تُهم الفساد في صفقات القروض المعنية بتحسين البنية التحتية في إفريقيا؛ مما جذب انتباه الكثيرين إلى ما تقوم به النخب السياسية خلال عقد الصفقات مع البنوك والمقاولين الصينيين، كما أثارت هذه القضية تساؤلات حول المستفيدين. واستشهد الكتاب بالتعامل الصيني في تنزانيا، الذي كان عرضة باستمرار للفساد والسعي للربح بين الوكلاء المحليين والصينيين؛ مما أدى إلى تحديات جديدة مثل: زيادة تكاليف المشروعات، وتوجيه بعض المشروعات لصالح النخب الحاكمة.

لذلك، قلصت العديد من حكومات إفريقيا تدفقات رأس المال الأجنبي بشكلٍ كبير بعد جائحة "كورونا"، خاصة مع تراكم الديون والحاجة المستمرة للاقتراض من البنوك الصينية. وأوضح الكاتب أن بعض الدول الإفريقية مالت مؤخراً نحو سياسة الخصخصة، خاصة عندما تكون حكوماتها بحاجة إلى موارد مالية كافية لبناء أو تجديد البنية التحتية، وعندما يصبح تمويل القروض مكلف جداً سياسياً واقتصادياً، كما حدث في خصخصة شبكة الطرق في زامبيا. بالتالي؛ ترى الحكومات الإفريقية الحالية أن تحويل البنية التحتية العامة إلى سلعة أو خصخصتها من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص يمثل غالباً استراتيجية "الملاذ الأخير".

التنافس الصيني الغربي:

يُشير الكاتب إلى تصاعد التسييس العالمي للبنية التحتية، خاصة مع التنافس بين الصين والقوى الغربية على الحصول على حصص في أسواق البنية التحتية في إفريقيا. وتطرق إلى إعلان كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن مبادرتي مجموعة السبع (G7) المعنية بـــ"الاستثمار في البنية التحتية العالمية، وإنشاء ممر عالمي"، إذ تُعد هذه المبادرات ردود فعل جيوسياسية واقتصادية تجاه انتشار تأثير الصين في دول الجنوب العالمي.

في هذا السياق، تم الترويج الصريح من قبل كبار المسؤولين في مجموعة السبع (G7) لهذه المبادرات، وتأكيد أنها بدائل أكثر استدامة اجتماعياً وبيئياً ومالياً، بالإضافة إلى أنها بدائل شفافة وعالية الجودة لمبادرة الحزام والطريق. وأشار الكاتب إلى تعهد مبادرتي مجموعة السبع بالاستثمار بعشرات المليارات من الدولارات في مجالات النقل والطاقة الخضراء والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ إذ تؤدي إفريقيا دوراً مركزياً في هاتين المبادرتين.

ختاماً، يؤكد الكاتب أن القدرات الاستراتيجية للحكومات الإفريقية وسياقات التنافس الجيوسياسي الدولي باتت تشكل تحديات للحكومة الصينية في تنفيذ مشروعاتها في البنية التحتية العابرة للحدود، ومن هنا يحثُ الدول الإفريقية على دراسة الفرص المتاحة لها للحصول على القروض الخارجية بتمعن، ووضع قدرات الحكومات الإفريقية في الاعتبار لتقييم مدى استعدادها من عدمه لتعديل خياراتها نحو الاعتماد على رأس المال الأجنبي أو تعزيز رأس مالها المحلي وضبط الديون.

المصدر:

Tim Zajontz, The Political Economy of China’s Infrastructure Development in Africa (Capital, State Agency, Debt), International Political Economy Series, Palgrave Macmillan, 2023.