عرض: هدير أبو زيد - معيدة العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية

لعب التقدم الاقتصادي الذي حقّقته أغلب الدول الآسيوية، والتي باتت من أسرع المناطق نموًّا بالعالم، دورًا رئيسيًّا في زيادة الاعتقاد بأن العالم سيشهد قرنًا آسيويًّا بامتياز خلال العقود المقبلة. ولكن مع التدهور الذي تشهده العلاقات الأمريكية-الصينية الحالية، خاصةً مع جائحة (كوفيد-١٩)، والانتقادات المتبادلة بين مسئولي البلدين بشأنها؛ ظهرت عديد من التساؤلات حول مستقبل "القرن الآسيوي" ومصير الدول الآسيوية في ظل التنافس الأمريكي–الصيني في مناطق آسيا والمحيط الهادئ.

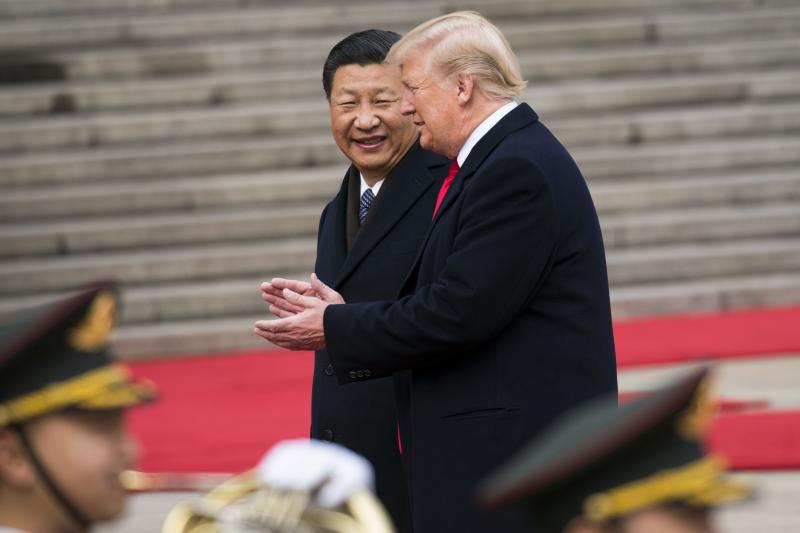

وفي هذا السياق، يطرح "لي هسين لونج" (رئيس وزراء سنغافورة) في مقالة بعنوان "القرن الآسيوي المهدد بالانقراض"، والتي نُشرت في دورية الشئون الخارجية بعدد يوليو / أغسطس ٢٠٢٠، عدة تساؤلات حول الخيارات الاستراتيجية لكلٍّ من الصين والولايات المتحدة تجاه مناطق آسيا والمحيط الهادئ، وهل سيؤدي التنافس بينهما إلى المواجهة التي ستضع القرن الآسيوي في خطر، ومن ثم يُصبح مهددًا بالانقراض خلال السنوات المقبلة.

السلام الأمريكي في آسيا

يرى الكاتب أن استراتيجية "السلام الأمريكي" التي اتّبعتها الولايات المتحدة في آسيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية مرت بمرحلتين؛ الأولى من عام 1945 إلى عام 1970، وهي الفترة التي تنافست خلالها واشنطن مع الكتلة السوفيتية حول النفوذ والزعامة، بينما انشغلت الصين ببناء اقتصادها مع الاحتفاظ ببعض الروابط الاقتصادية مع الدول الآسيوية الأ خرى.

وهو ما تزامن مع انطلاق عددٍ من اقتصادات السوق الحرة في عدد من الدول الآسيوية (أبرزها: اليابان، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وأخيرًا تايوان)، وذلك بفضل الدور الذي لعبته الولايات المتحدة بدايةً من خلق نظام عالمي مفتوح للجميع، مرورًا بتوفير مظلّة أمنية لضمان التعاون والتنافس السلمي، فضلًا عن دور شركاتها في جلب الاستثمارات، وأسس التكنولوجيا والإنتاج إلى أغلب الدول الآسيوية.

ولكن سرعان ما دخل السلام الأمريكي إلى مرحلته الثانية بحلول عام 1971، نتيجة للزيارات السرية التي أجراها "هنري كسنجر" كمستشار للأمن القومي الأمريكي إلى الصين، والتي أرست أسس التقارب الصيني-الأمريكي بعد عقود من العداء. فضلًا عن انطلاق برنامج "دنغ" للإصلاح والانفتاح في عام 1978، ونجاحه في جعل بكين أكبر شريك اقتصادي في المنطقة، خاصةً وأنها أعطت الأولوية لتحديث قطاعاتها الزراعية، والصناعية، والعلمية، على حساب قوتها العسكرية، وهو ما مكّنها من إطلاق مبادراتها الحالية كمبادرة "الحزام والطريق"، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وغيرهم. ومن ثمّ توطدت علاقاتها بجيرانها وازداد نفوذها في المنطقة.

ومع مرور الوقت، بدأت الصين في تعزيز قدراتها العسكرية لتحويل جيشها إلى قوة قتالية من الطراز العالمي. وفي المقابل، بدأت الولايات المتحدة -التي لا تزال القوة الأبرز في العديد من المجالات– في إعادة تقييم استراتيجيتها الكبرى، خاصةً مع تضاؤل حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. لذا، من غير الواضح ما إذا كانت ستستمر في تحمل عبء الحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين، أو ما إذا كانت ستتبع نهج "أمريكا أولًا" لحماية مصالحها في ظل علاقاتها المضطربة مع الصين.

مسار محتمل

يُشير الكاتب إلى أنه يجب على الولايات المتحدة أن تقرر ما إذا كانت ستنظر للصعود الصيني كتهديد وجودي لها، ومن ثم سيتوجب عليها عرقلته بشتى الوسائل المتاحة، أو القبول بالصين كقوة رئيسية، ومن ثم يجب العمل والتعاون معها في إطار من القواعد والمعايير المتفق عليها. أما إذا لجأت الولايات المتحدة لنهج "احتواء الصين" فإنها ستخاطر بإثارة ردود أفعال يمكن أن تضع البلدين على طريق عقود من المواجهة التي -على خلاف الحرب الباردة- لن تنتهي بالانهيار السلمي لأحد الأطراف.

وأضاف أنه على الرغم من جهود الصين الأخيرة لبناء القوة الناعمة في الخارج -من خلال شبكة معاهد كونفوشيوس، والصحف العالمية والمنافذ التلفزيونية المملوكة لها– فإنها لا تزال غير مقبولة من جانب العديد من دول العالم، مما قد يؤثر على مكانتها ونفوذها على المدى الطويل.

لذا سيتوجب على الصين أن تتحمل عبء المسئولية لدعم وتحديث النظام الدولي، الذي ازدهرت في ظله واستفادت من مميزاته، وذلك لن يتم إلا بالتعاون مع الولايات المتحدة والدول المتقدمة الأخرى لوضع ترتيبات المرحلة المقبلة، ومع ذلك لا يجب التسليم بأن الحسابات العقلانية ستكون أساس العلاقة بين البلدين، بل يجب توقع المواجهة بينهما كمسار محتمل في أي وقت.

ديناميكيات معقّدة

تحتفظ كلٌّ من الصين والولايات المتحدة بالعديد من المصالح الحيوية في مناطق آسيا والمحيط الهادئ. فبالنسبة للولايات المتحدة، يرى الكاتب أنه من المنطقي أن تصبح كلٌّ من اليابان، وكوريا الجنوبية، والهند، وغيرهم حلفاء لواشنطن، نظرًا للوجود الأمريكي في تلك المناطق والذي كلفها الكثير بدايةً من حروبها في كوريا وفيتنام، مرورًا بأسواقها وشركاتها واستثماراتها الضخمة هناك.

وعلى الجانب الآخر، نجد المصالح الحيوية للصين، سواء في شمال شرق آسيا، حيث الحروب الصينية اليابانية والحرب الكورية، أو في جنوب شرق آسيا نتيجة لرغبة الصين في السيطرة على مصادر الطاقة والممرات البحرية الهامة هناك، وهو ما يجعلها إحدى أشهر مناطق التنافس بينها وبين الولايات المتحدة.

ومع ذلك، يظلّ الوجود الأمريكي وجودًا حيويًّا نظرًا لعجز الصين عن لعب الدور الأمني الذي طالما لعبته الولايات المتحدة في تلك المناطق، وهو ما فسره الكاتب بعاملين؛ الأول هو المطالبات البحرية والإقليمية للصين في بحر الصين الجنوبي والتي جعلتها في منافسة شرسة مع أغلب دول المنطقة، أما الثاني فيرتبط بالأقليات الصينية في دول شرق آسيا، وهو ما يجعل أي تصور بشأن طموحات الصين أمرًا بالغ الخطورة، نظرًا للسوابق الصينية في دعم المتمردين الشيوعيين في دول شرق آسيا طوال فترة الثمانينيات. فضلًا عن اعتماد النظام المالي العالمي على المؤسسات المالية والشركات الأمريكية، والذي جعل الدول الآسيوية بحاجة ماسة إلى الولايات المتحدة لضمان سلاسل التوريد العالمية، ومن ثم ربط آسيا بالاقتصاد العالمي.

وانطلاقًا من هذا، أكد الكاتب على عدم رغبة دول آسيا والمحيط الهادئ في أن تضطر إلى الاختيار بين الولايات المتحدة والصين، فهم يريدون تنمية علاقات جيدة مع كلا البلدين. وعليه، ستبذل الدول الآسيوية قصارى جهدها لعدم السماح لأي نزاع واحد بالسيطرة على علاقاتها الشاملة مع بكين.

وفي الوقت ذاته، ستحتفظ الدول الآسيوية بعلاقاتها مع الولايات المتحدة باعتبارها قوة متواجدة لها مصالح حيوية في المنطقة، وهو ما تجلّى في ترحيبهم بمبادرة الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" عندما أعلن أن واشنطن تنوي "إعادة توازن" السياسة الخارجية الأمريكية تجاه آسيا.

وعلى الرغم من إثارة إدارة "ترامب" لقضايا تقاسم التكاليف والأعباء مع أصدقائها وحلفائها، فقد طرحت أيضًا استراتيجيتها لمنطقة المحيط الهادئ الهندي، وأعلنت عزمها على بناء القيادة العسكرية الهندية-الباسيفيك العسكرية الأمريكية، وهو ما جعل الدول الآسيوية تشعر بالارتياح، لكنها تدرك جيدًا أنها لا تستطيع تلقائيًا أخذ الدعم الأمريكي كأمر مسلّم به، بل يجب أن تقوم بدورها للدفاع عن بلادها ومصالحها.

باختصار، تأمل الدول الآسيوية أن تدرك الولايات المتحدة أنه إذا قامت بتعزيز العلاقات مع الصين، فهذا لا يعني بالضرورة أنها تعمل ضد الولايات المتحدة، وبالطبع تأمل في الفهم نفسه من الصين أيضًا إذا عززت علاقاتها مع الولايات المتحدة.

ترتيبات إقليمية جديدة

يرى الكاتب أنه لا ينبغي التركيز على الولايات المتحدة والصين فحسب، فثمة لاعبون آخرون لا يقلون أهمية على الساحة الآسيوية، ومن أبرزهم اليابان والهند.

فبالنسبة لليابان، فقد ساهمت خلال السنوات السابقة بنشاط أكبر في العديد من قضايا القارة الآسيوية، لا سيما بعد تولي "شينزو آبي" رئاسة الوزارة، وهو ما تجلّى بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ في عام 2017، حينما بدأت طوكيو في تشجيع باقي الأعضاء لاستكمال الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، التي تجمع بين البلدان المتقدمة والنامية على جانبي المحيط، لتشكل بذلك خطوة للتجارة الحرة في مناطق آسيا والمحيط الهادئ.

وهو ما نوّهت إليه الهند عندما أعلنت عن استراتيجية "سياسة الشرق" خلال عهد رئيس الوزراء الحالي "ناريندرا مودي"، رغبةً منها في دمج جميع الاستثمارات الرئيسية في مناطق آسيا والمحيط الهادئ، وذلك باقتراح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة للحفاظ على التجارة الحرة بين بلدان المنطقة، على غرار اتفاقية التجارة الحرة التي تربط بين دول أمريكا الشمالية.

ومن هنا، دعا الكاتب جميع الدول الآسيوية إلى ضرورة التعاون والعمل مع بعضهم بعضًا، وفق قواعد وترتيبات إقليمية منتظمة، وبدون إقصاء أي طرف، أو إجبار أي دولة على التحيز. مع العمل على دعم أي مبادرات من شأنها تعزيز التعاون الإقليمي في المنطقة، وبهذا يجب على الدول الآسيوية أن تدعم مبادرة "الحزام والطريق" كخطوة أولية في استيعاب النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة.

ومع هذا فإن الترتيبات الإقليمية الجديدة لا تعني التخلي عن المؤسسات المتعددة الأطراف أو تهميشها، فهي ما زالت توفر إطارًا للعمل والنهوض بالمصالح الجماعية لكل الدول، لكنها بحاجة ماسة إلى الإصلاح. وهو ما ظهر –على سبيل المثال- منذ اختتام جولة أوروجواي للمفاوضات التجارية في عام 1994، حينما واجهت منظمة التجارة العالمية صعوبات متزايدة في التوصل إلى اتفاقيات تجارية ذات مغزى، لأن أي صفقة تتطلب إجماعًا من أعضائها الـ164، الذين لديهم مصالح متباينة للغاية.

أما في العام الماضي، فقد أصيبت هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية بالشلل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لها. لذا يتوجب على جميع البلدان أن تعمل على إصلاح مثل هذه المنظمات بدلًا من تقليل فعاليتها أو تجاوزها تمامًا.

ختامًا، أكد الكاتب أهمية الخيارات الاستراتيجية التي ستتخذها كل من الصين والولايات المتحدة بشأن مجالات التنافس بينهما، لأنها ستساهم في تشكيل ملامح النظام الدولي فيما بعد، مشيرًا إلى ضرورة تعاون القوى الكبرى للتعامل مع المشكلات العالمية كتغير المناخ، وانتشار الأمراض المُعدية، التي تتطب قدرًا من الثقة المتبادلة بين مختلف الأطراف. ولعل جائحة (كوفيد-19) خير مثال على أهمية تكاتف الدول الكبرى، لا سيما الولايات المتحدة والصين، للسيطرة على الوباء، والحد من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد العالمي، ومن ثم الحفاظ على نظام دولي آمن ومستقر.

المصدر:

Lee Hsien Loong, “the Endangered Asian Century: America, China, and the Perils of Confrontation”, Foreign Affairs, July/August 2020, Vol. 99, Issue 4, p51-64.