أثبت التاريخ البشري أنه لا يوجد إنسان يستطيع العيش بمفرده وتأمين كامل احتياجاته دون الآخرين، ولا دولة تستطيع العيش في عزلة تامة، وتأمين ما تحتاجه كافة، دون اللجوء إلى الدول الأخرى. ووفق هذه القواعد والمسلمات، تقوم العلاقات البشرية والتجارة بين الدول. وإذا كان الفكر الاقتصادي اجتهد في البحث عن الأسباب الكامنة وراء الحركة الدولية للبضائع، وفي فهم الأسس التي تقوم عليها التجارة بين الأمم؛ فإنه لم يقم سوى بتدوين تلك المسلمات في صورة فلسفات وإسهامات فكرية، أطلق عليها اسم "نظريات التجارة الدولية"، والتي من أهمها نظرية "الميزة المطلقة" لآدم سميث، ونظرية "الميزة النسبية" لديفيد ريكاردو.

وتلك المسلمات البديهية أيضاً هي الأساس الذي يقوم عليه النظام الاقتصادي العالمي الراهن، المعروف بنظام "بريتون وودز"، والذي أُنشئ عام 1944، ويتكون هيكله التنظيمي من ثلاث مؤسسات هي: البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية المسؤولة عن تحرير وتنظيم التجارة بين الأمم في عصرنا هذا، والتي أيضاً تفرض عقوبات على الدول الأعضاء المخالفة لمواثيقها؛ وهي المواثيق التي أقرتها الدول عبر مفاوضات مضنية استمرت لنحو نصف قرن، في إطار ما يُسمى بـ"الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة".

وعلى الرغم من أن العالم حافظ على نظام "بريتون وودز"، ودافع عنه على مدار ثمانين عاماً مضت، فقد شهدت السنوات الأخيرة صراعات تجارية كبيرة، مثل الصراع الأمريكي الصيني. فقد تبارت الولايات المتحدة والصين في فرض قيود جمركية وغير جمركية على سلع ومنتجات بعضهما بعضاً، بما أخل بالكثير من أسس النظام التجاري الدولي، حتى أصبح مهدداً لاستقراره، بعد ما سببه من انقسام في نظام التجارة الدولية، وهو الانقسام المرشح اتساعه على المدى البعيد. وإذا كان لا يمكن فصل الصراع التجاري الأمريكي الصيني عن سياقه الأوسع، المتمثل في الصراع الجيوسياسي المتجسد بين القوتين، والآخذ في التصاعد بوتيرة متسارعة؛ فلا يمكن أيضاً تجاهل الرابط بين هذا الصراع من ناحية وإثارة واشنطن وبعض الدول الغربية، مؤخراً، قضية "الطاقة الإنتاجية الصينية الفائضة"، والتي قد لا تكون سوى حلقة جديدة في الصراع التجاري والصراع الجيوسياسي الأوسع بين الجانبين.

الإنتاجية الصينية الفائضة:

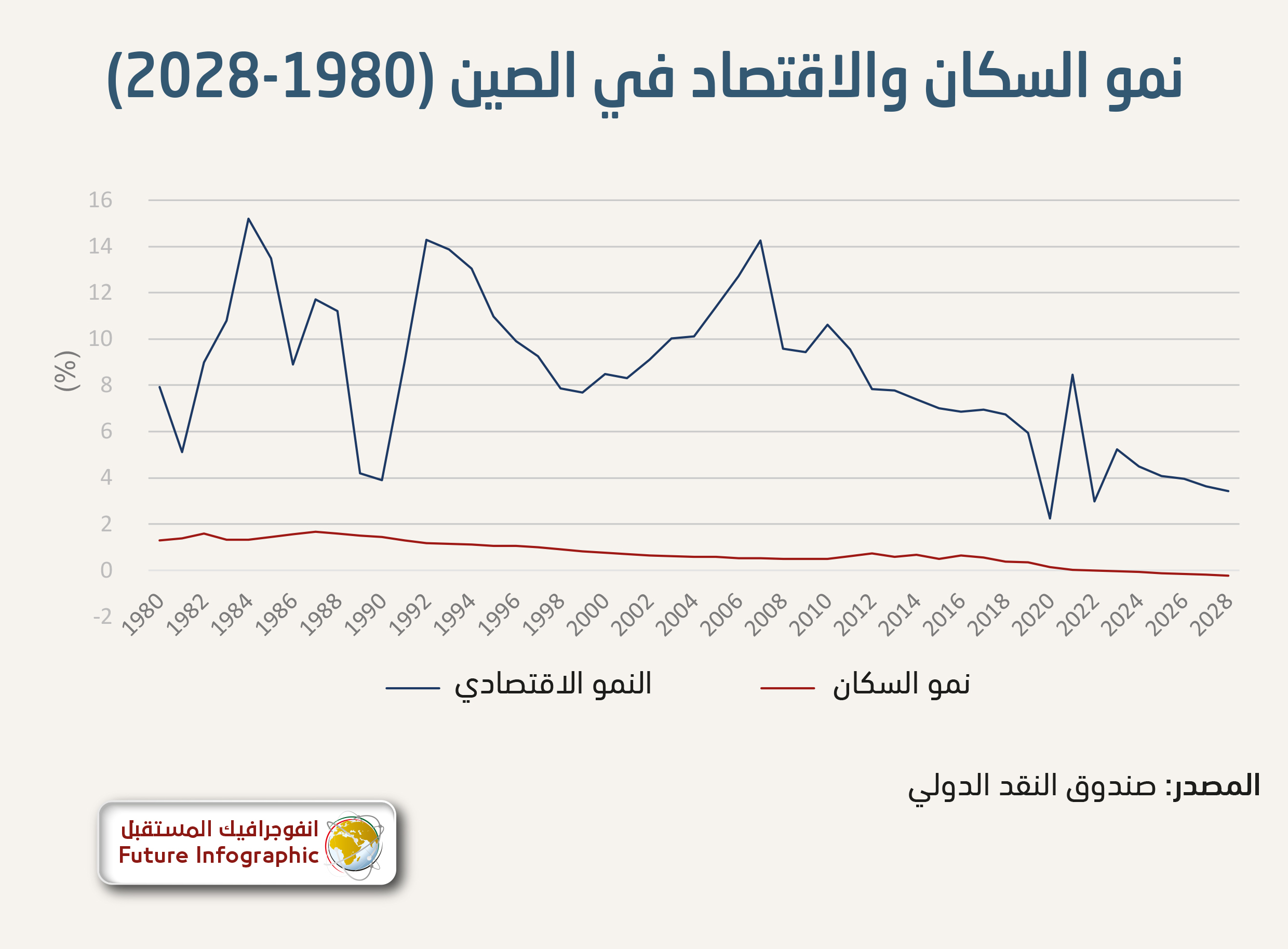

حقق الاقتصاد الصيني معدلات نمو استثنائية على مدى سنوات عدة، طوال العقود الثلاثة بين عامي 1980 و2010، فتجاوز نموه 10% في معظم سنوات تلك الفترة، حتى إنه بلغ مستويات تصل إلى 15% في بعض الأعوام. وعلى الرغم من أن الأزمة المالية العالمية، التي اندلعت عام 2008، أثقلت كاهل الاقتصاد العالمي ككل طوال العقد التالي لذلك التاريخ، فقد ظل الاقتصاد الصيني محافظاً على تحقيق نمو سنوي يزيد عن 6% خلال هذا العقد. والأكثر من ذلك، فإن الانكماش الذي تعرض له الاقتصاد العالمي في خضم جائحة كورونا عام 2020، لم يستطع أن يُثني الاقتصاد الصيني عن نموه وتوسعه؛ فاستطاع أن يحقق نمواً يزيد عن 2% في ذلك العام، وتجاوز نموه 8% في 2021، ثم هدأت وتيرة التوسع في العامين التاليين (2022 و2023)، لتهبط إلى 5.2% ثم 4.5% على الترتيب.

وهذا التوسع في النشاط الاقتصادي الصيني يعني إنتاج سلع ومنتجات أكثر؛ وهو ما كان يتطلب نمواً كافياً في عدد سكان البلاد. وبالرغم من أن الصين ظلت طوال السنوات الماضية لديها أكبر عدد سكان في العالم، ولم يتجاوزها في ذلك سوى الهند في منتصف عام 2023؛ فقد ظل نمو سكانها أدنى بكثير من نمو اقتصادها؛ ومن ثم أصبحت قدرات الاقتصاد على الإنتاج أعلى من قدرات السكان على الاستهلاك. فعلى مدار الفترة منذ عام 1980 حتى نهاية عام 2023، بلغ متوسط النمو السكاني السنوي في الصين نحو 0.85%، وهو ما لا يتجاوز عُشر المتوسط لنموها الاقتصادي السنوي. وبهذا المعنى فإن كل 10 وحدات إضافية في الإنتاج بالصين طوال تلك السنوات، كانت تقابلها زيادة بوحدة واحدة فقط في الطلب الاستهلاكي، وكانت الوحدات التسع الأخرى فائضة عن حاجة سوقها.

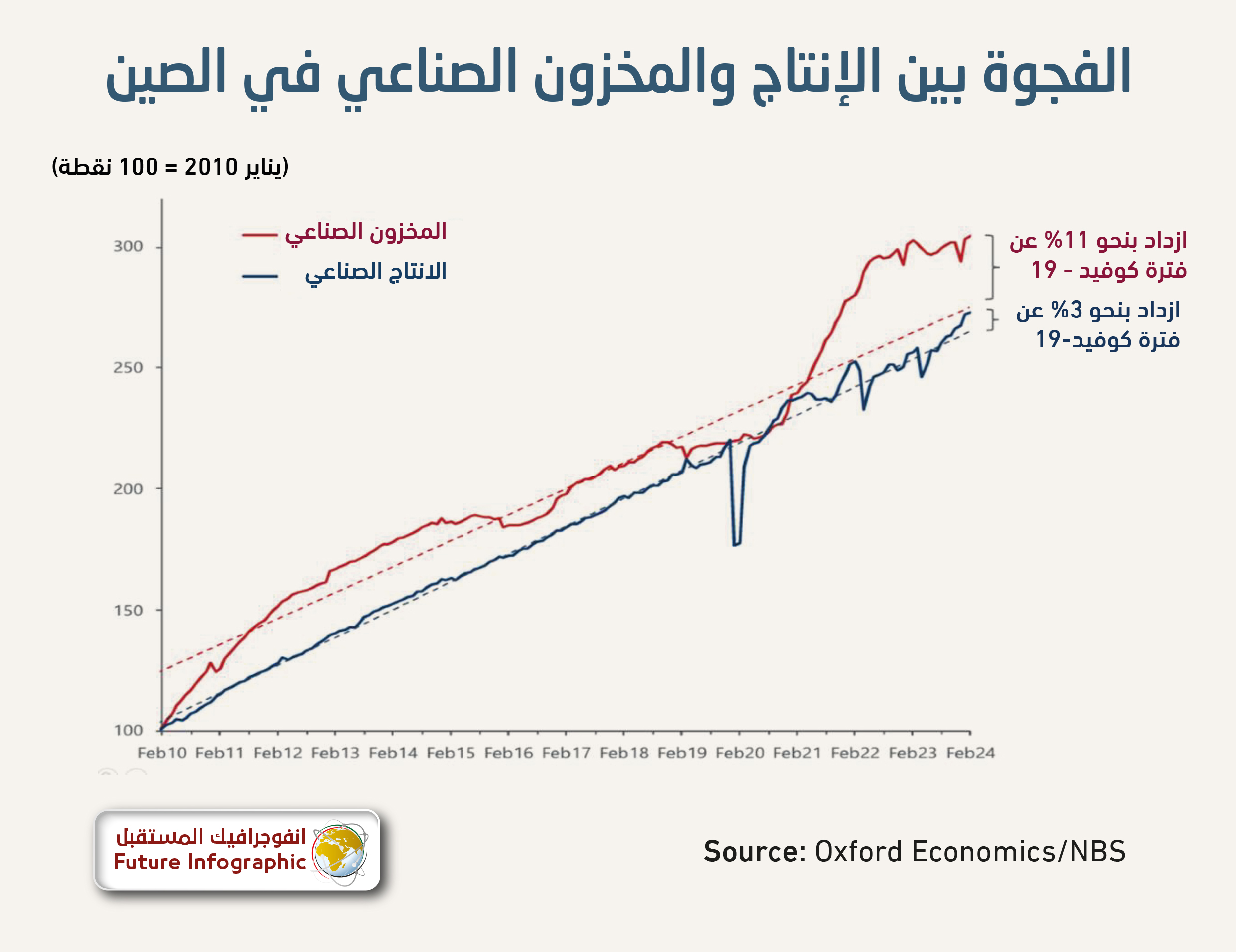

وإذا كان الاقتصاد الصيني قد لجأ، ومنذ عقود، إلى التصدير للخارج بكثافة، كآلية لتصريف فائض إنتاجه، وقد نجح في ذلك إلى حد كبير، بما خفف الضغوط عليه؛ فإن قدرته على ذلك تراجعت خلال السنوات الأخيرة، وكان السبب الأساسي وراء هذا يعود إلى حالة الركود وتراجع الطلب التي دخل فيها الاقتصاد العالمي، وخصوصاً إبان أزمة كورونا. ووضع هذا الأمر صانعي السياسات في الصين أمام معضلة كبيرة. وبالرغم من أن هذا التحدي تزامن مع تبني الصين نهجاً اقتصادياً جديداً يُعول على الطلب المحلي؛ فإن معضلتها ازدادت مع تراجع قدرة السوق المحلية على استيعاب الزيادة في الإنتاج، ولاسيما أن عدد سكان البلاد دخل في طور التراجع الصافي بدايةً من عام 2022. وانعكس ذلك على حجم المخزون الصناعي في الصين، الذي طرأت عليه زيادات متتالية، وبوتيرة متصاعدة بدايةً من 2021.

ونشرت مؤسسة "أوكسفورد إيكونوميكس" بعض البيانات حول الفجوة بين الإنتاج الصناعي وحجم المخزون في الصين، ورأت أن هذه الفجوة سببها توجه بكين مجدداً إلى "استراتيجية النمو كثيف الإنتاج" من أجل ضمان تعافي اقتصادها. وقالت المؤسسة إن عودة الصين إلى هذه السياسة قد انعكست آثارها السلبية على لقاءات مسؤوليها بنظرائهم في الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي، فوجه الأخيرون اللوم إليها، مشيرين إلى أن سياستها تلك ستدفع المنتجين الصينيين إلى التصدير لأسواقهم بكثافة، وبأسعار مخفضة بشكل مفتعل، أو بمعنى آخر فإن "الصين ستتبع سياسة الإغراق تجاه أسواقهم".

فائض الإنتاج عيب أم ميزة؟

لا يُعد فائض الإنتاج مشكلة إلا في ظروف محددة، وفي ظل "افتراضات نظرية" تُستخدم بهدف التبسيط ليس إلا. ففي النظرية الاقتصادية يتم تناول ذلك في حالتين، أولاهما عندما يكون الحديث عن إنتاج وحدة اقتصادية معينة (شركة أو مصنع)، على اعتبار أن هناك ضرورة بأن يكون حجم إنتاج الوحدة متناسباً مع حاجة السوق، وإلا فإن إنتاجها سيتراكم؛ ومن ثم ستتعرض للخسارة. أما الحالة الثانية فهي أن يتعلق الأمر بحجم المعروض من سلعة محددة في السوق، بصرف النظر عن عدد منتجيها؛ إذ ترى النظرية الاقتصادية ضرورة حدوث توازن بين العرض والطلب على هذه السلعة عند نقطة معينة، وفي حالة فائض المعروض سيقوم المنتجون بتقليص إنتاجهم من أجل تحقيق التوازن، وإلا فسيكون ذلك سبباً لتعرض بعضهم للخسارة وخروجهم من السوق.

وهكذا، فإنه في ظل أي من الحالتين السابقتين، يستوجب الأمر أن يكون هناك توازن بين حجم المعروض من المنتج المعني وحجم الطلب عليه في السوق، من أجل استيفاء شروط اقتصاديات الإنتاج. أما إذا كان فائض المعروض يتعلق بإنتاج دولة أو اقتصاد ما، فإن الوضع سيكون مختلفاً، ولا ترى النظرية الاقتصادية مشكلة في ذلك؛ بل إنها ترى أن فائض الإنتاج في هذه الحالة هو السبب الحقيقي لقيام التجارة بين الدول؛ بحيث تقوم الدول صاحبة الفائض بالتصدير إلى الدول صاحبة العجز. ويتماشى ذلك مع نظرية "الميزة المطلقة" ونظرية "الميزة النسبية"، وهما من أمهات نظريات التجارة الدولية والاقتصاد الدولي.

ويتماشى ذلك أيضاً مع الأسس والمواثيق التي أُنشئت المنظمات الاقتصادية الدولية بناءً عليها، ضمن نظام "بريتون وودز". ولم يكن الجهد المضني الذي بذلته دول العالم من أجل إبرام "الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة"، التي أُسِسَت "منظمة التجارة العالمية" بناءً على مكاسبها؛ سوى بهدف تحرير التجارة بين الدول وتنظيمها، وليس هناك ضرورة للتأكيد هنا أنه "لا يمكن أن تقوم تجارة بين الدول من دون وجود فائض في الإنتاج".

مستفيدون آخرون:

إذا كانت الصين حققت مكاسب كبيرةً من التصدير بكثافة، سواءً قبل انضمامها لمنظمة التجارة العالمية أم بعد ذلك، فهذا لا يعني أنها الوحيدة التي استفادت من ذلك، بل إن جميع الأسواق التي استقبلت الصادرات الصينية الرخيصة استفادت أيضاً، فقد تمكنت من تأمين احتياجاتها من السلع أو نسب كبيرة منها بفاتورة أقل منها في حال تم استيراد السلع من دول أخرى ذات تكلفة إنتاجية أعلى من الصين. بمعنى آخر، إن المستهلكين في الدول المستوردة للمنتجات الصينية يستفيدون من تكلفة العمالة الصينية المنخفضة؛ إذ إن انخفاض هذه التكلفة منقول إليهم ضمن المنتج الصيني الذي يشترونه، وهذا مكَّن هؤلاء المستهلكين من تأمين احتياجاتهم بتكلفة أقل؛ ما انعكس على ميزانية أسرهم، وعلى المستويات المعيشية في بلدانهم على المستوى الكلي.

فعلى سبيل المثال، تبلغ تكلفة إنتاج بنطال الجينز في الولايات المتحدة تسعة أمثالها في الصين؛ ما يعني أن المستهلك الأمريكي إذا كان مطلوباً منه دفع 90 دولاراً لشراء بنطال أنتجته شركة أمريكية داخل حدود بلاده، فإنه لن يدفع أكثر من 10 دولارات لشراء نفس البنطال عبر مصنع الشركة في الصين.

ولا تقتصر الآثار الإيجابية لتكلفة الإنتاج الصينية المنخفضة على المستوى المعيشي للمستهلكين حول العالم فقط؛ بل إنها تعود بالنفع أيضاً على الشركات الكبرى، التي تحقق، عبر عملها في الصين، عوائد وأرباحاً لم تكن لتحققها من قبل؛ لهذا أقبلت الشركات على تدشين مصانع لها بالصين، رغبةً منها في الاستفادة من تكلفة الإنتاج المنخفضة هناك. فعلى سبيل المثال، ووفقاً لتقرير لمؤسسة "وود ماكنزي"، تنخفض تكلفة إنتاج الأجهزة والمعدات اللازمة لإنجاز الهدف العالمي المتعلق بالتحول إلى الطاقة النظيفة، في حال إنتاجها في الصين بنحو 20.7% عنه إذا تم إنتاجها خارج هذا البلد. وقدّرت المؤسسة تكلفة إنتاج تلك التجهيزات في الصين بنحو 29 تريليون دولار، بينما تبلغ التكلفة خارجها نحو 35 تريليون دولار. وهذا يعني أن الشركات يمكنها زيادة أرباحها بنحو 6 تريليونات دولار من خلال إنشاء مصانع لها في الصين لإنتاج تلك التجهيزات، بدلاً من إنشاء مصانعها في دول أخرى.

ووفق التقرير ذاته، فقد كانت الاستثمارات الصينية الكثيفة سبباً في خفض تكلفة الصناعات والتقنيات المرتبطة بالطاقة النظيفة على المستوى العالمي. فتراجعت تكلفة صناعة تجهيزات طاقة الرياح بنحو 43%، وتراجعت تكلفة تجهيزات الطاقة الشمسية بنحو 85%، وكذلك تكلفة صناعة تجهيزات تخزين الطاقة، من بطاريات وغيرها بنحو 87%. وليس خافياً ما يعنيه ذلك من دلالات إيجابية بالنسبة لاقتصاديات تلك الصناعات والشركات العاملة فيها حول العالم، وكذلك بالنسبة لانتشار تقنيات الطاقة النظيفة، الذي هو مطلب ضروري لإنجاز أهداف المناخ العالمية، كما أنه يُعد عاملاً معززاً لأمن الطاقة، الذي هو أحد أوجه التنمية الشاملة والمستدامة حول العالم.

حرب اقتصادية جديدة:

لا يمكن تفسير أسباب تواتر الحديث عن مفهوم "الطاقة الإنتاجية الصينية الفائضة" في الوقت الراهن، من دون قراءة السياق التاريخي والجيوسياسي لذلك. فعلى مدار عقود سابقة، أثار تصاعد قدرات الصين التصديرية قلق حكومات الدول المتقدمة، كالولايات المتحدة، ومعظم الاقتصادات الأوروبية، وخاصةً ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، باعتبار أن زيادة صادرات الصين جاءت على حسابها واقتطعت من أسواق صادراتها؛ بل أصبحت المنتجات الصينية منافساً قوياً لمنتجات تلك الدول في أسواقها الوطنية.

وفي حالة الولايات المتحدة، التي تُعد مثالاً صارخاً على ذلك، وصل الأمر إلى أن تحول الميزان التجاري إلى العجز المزمن والكبير تجاه الصين، كما أصبحت الصين قبلة للاستثمارات الأمريكية، وبالقدر الذي بات يمثل مصدر قلق لدى صانعي السياسات الأمريكيين تجاه مستقبل اقتصاد بلادهم وتفوقه. فوفق بيانات وزارة التجارة الأمريكية، بلغ العجز التجاري الأمريكي تجاه الصين نحو 367.4 مليار دولار في 2022، وهو مرشح للزيادة في المستقبل. فبينما زادت الواردات الأمريكية من الصين بنحو 6.3% في ذلك العام، فإن الصادرات الأمريكية للصين لم تزد بأكثر من 1.7%. وبالتوازي مع ذلك، أصبحت الصين منذ زمن وجهة مفضلة للاستثمارات الأمريكية، في ظل انخفاض تكلفة الإنتاج بها. وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أيضاً أن القيمة التراكمية للاستثمارات الأمريكية في الصين بلغت نحو 126.1 مليار دولار في 2022، فيما بلغت الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة 28.7 مليار دولار في نفس العام؛ ما يوضح الفجوة الكبيرة بين جاذبية كل من الطرفين أمام استثمارات الطرف الآخر.

ويزداد الأمر وضوحاً بمعرفة أن رصيد الاستثمارات الأمريكية في الأسواق الصينية ينمو بمعدل أعلى من نمو رصيد الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة. فبينما زادت الاستثمارات الأمريكية في الصين بنحو 9%، وبقيمة 10.4 مليار دولار في 2022، لم يتجاوز نمو الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة في نفس العام نحو 7.2%، أو بما قيمته 1.9 مليار دولار. وهذا يعني أنه في مقابل كل دولار تستقبله الولايات المتحدة من الاستثمارات الصينية؛ فإنها ترسل مقابله 5 دولارات تقريباً من استثماراتها للصين.

ويحدث ذلك على الرغم من اتباع صانعي السياسات الأمريكيين، ولسنوات، إجراءات تقييدية لتدفق المنتجات الصينية إلى بلادهم، ولمنع تدفق الاستثمارات الأمريكية تجاه الصين أيضاً. وبدا ذلك جلياً في سياسة "أمريكا أولاً"، التي تبناها الرئيس السابق، دونالد ترامب؛ بهدف منع ما سماه "تصدير الوظائف الأمريكية للصين". واستمرت السياسات الاقتصادية الأمريكية تجاه الصين، حتى بعد ترك ترامب منصبه، وتزامن ذلك مع سياسات أوروبية مماثلة. وازداد الأمر حدة عندما تبنت واشنطن وأوروبا مبادرات تنافس مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، مثل مبادرة "إعادة بناء عالم أفضل" الأمريكية، واستراتيجية "البوابة العالمية" للاتحاد الأوروبي، ومبادرة "الممر الاقتصادي"، الذي يربط أوروبا بالهند، والتي تحوز الدعم الأمريكي.

هذه هي الظروف التي يأتي في سياقها الحديث حول قضية "الطاقة الإنتاجية الصينية الفائضة"، والتي تستخدمها الولايات المتحدة، وبعض الدول الأوروبية، كورقة ضغط وسلاح اقتصادي جديد توجهه نحو بكين. وهذا يعني أننا بصدد حلقة جديدة من الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين؛ من شأنها تعميق حالة الانقسام التي يعيشها الاقتصاد العالمي، بينما في المقابل تظل أية طاقة فائضة لدى أية دولة فرصة لاستغلالها في إنتاج السلع والمنتجات الممكنة من حيث الكم والنوع، وتصديرها إلى الدول التي تحتاجها، وبأسعار منخفضة قدر الإمكان. وليست هذه سوى الغاية التي يقوم عليها التبادل التجاري بين الدول، والتي من شأنها تحسين مستويات المعيشة والارتقاء بمعدلات التنمية حول العالم.