أصبحت العقوبات الاقتصادية سلاحاً رئيسياً في نزاعات الدول الكبرى ضد بعضها بعضاً، أو مع دول أخرى؛ من أجل الرد على ما تعتبره انتهاكاً للقوانين والمعايير الدولية، أو الضغط على الحكومات المُستهدفة بالعقوبات لمجابهة تصاعد نفوذها الاقتصادي، أو تشجيع التحول الديمقراطي، أو إيقاف تطوير برامجها النووية، أو وضع حدود للتعدي على حقوق الإنسان... وتتعدد أشكال العقوبات الاقتصادية ما بين فرض حظر كامل على العلاقات التجارية الثنائية أو التبادل التجاري لبعض السلع، أو فرض قيود على قطاعات بعينها كحظر شراء الأسلحة أو حظر الطيران، أو الاتجاه لتجميد الأصول المالية، أو خفض المساعدات الخارجية، وغيرها.

وعلى الرغم من تصاعد وتيرة استخدام الدول والمنظمات الدولية للعقوبات بمختلف أشكالها، فإن عديداً من الاقتصادات المُستهدفة بها استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية، مما أثار جدلاً على الساحة الدولية بشأن مدى فعالية هذه الأداة في تحقيق أهدافها، وخاصةً ما يتعلق بتغيير سلوك الدول المُستهدفة.

ويتناول هذا التحليل مدى نجاعة العقوبات الاقتصادية والنزاعات التجارية والتكنولوجية، في إحداث تأثير اقتصادي ملموس، وذلك بالتطبيق على حالتي روسيا والصين، كونهما استطاعتا مواجهة الظروف الاقتصادية الاستثنائية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة.

التجربة الروسية:

فرضت الدول الغربية عقوبات متصاعدة على روسيا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، مُستهدفة القطاعات الحيوية كالقطاع المالي والمصرفي والتجارة والطاقة والنقل والتكنولوجيا والدفاع. كما قوضت قدرتها على الوصول إلى احتياطاتها من العملات الأجنبية، ولاسيما الدولار الأمريكي، وتجميد أصول العديد من رجال الأعمال والأثرياء الروس، فضلاً عن تقييد حرية بعض البنوك والشركات الروسية في الوصول إلى أسواق رأس المال الأوروبية والأمريكية، وحظر التعاملات مع البنوك المركزية الروسية، واستبعاد بعض المصارف الروسية من نظام "سويفت" العالمي. وبذلك أصبحت روسيا الدولة الأكثر عُرضة للعقوبات في العالم، كما يوضح الشكل التالي.

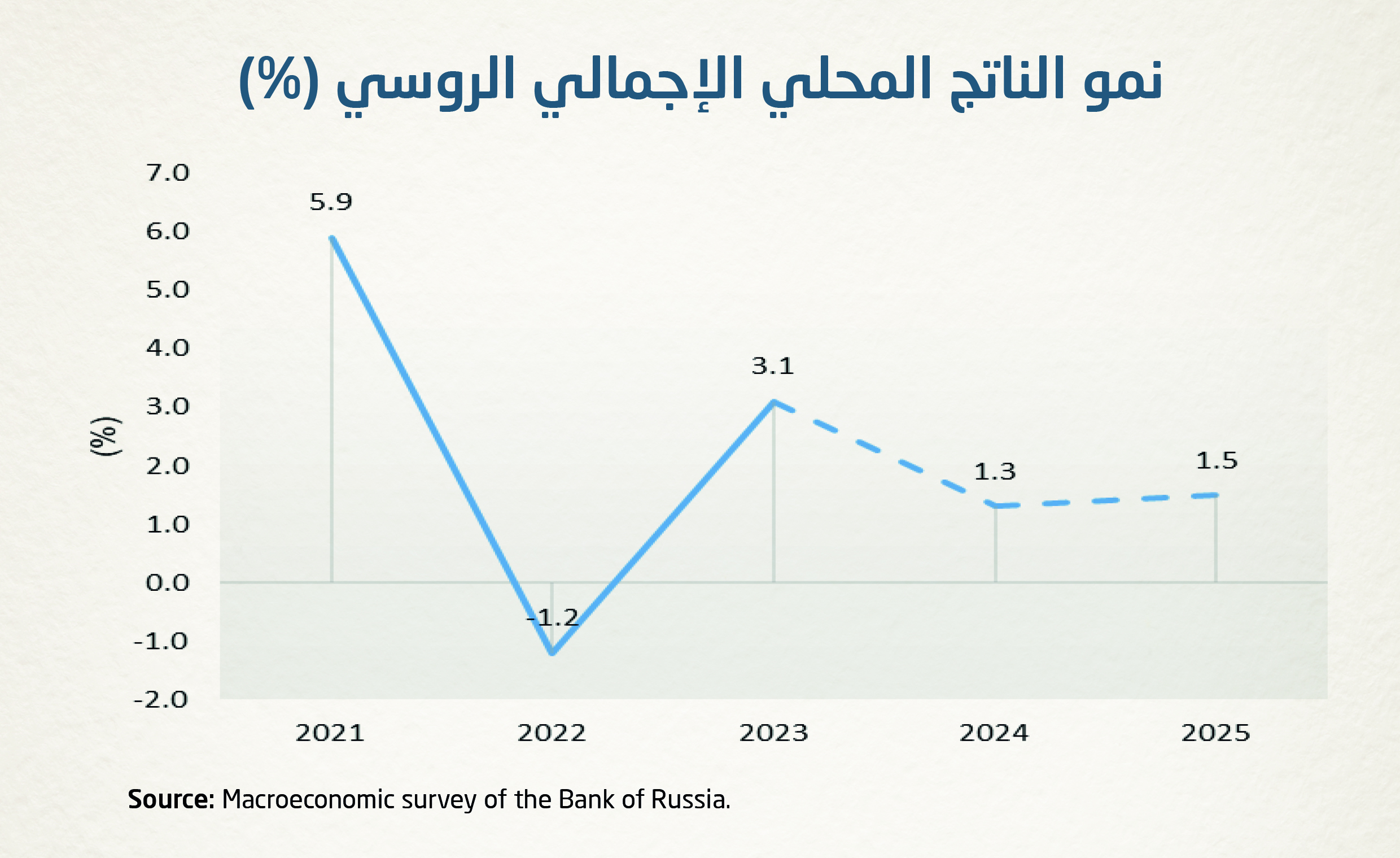

وكان من المُتوقع أن تشكل الحرب الأوكرانية وما تبعها من فرض عقوبات اقتصادية على موسكو، ضغطاً اقتصادياً مباشراً على الأخيرة؛ بيد أن معدل نمو الاقتصاد الروسي انتعش منذ التراجع الحاد الذي سجله عام 2022، وهو ما يوضحه الشكل التالي.

ويتبين من هذا الشكل أن معدل نمو الاقتصاد الروسي بلغ 3.1% عام 2023 مقارنةً بانكماش قدره 1.2% عام 2022، ليتباطأ النمو بعد ذلك إلى 1.3% بحلول عام 2024، وهو ما قد يعني أن النمو المُسجل عام 2023 كان مدفوعاً بالمقارنة بأساس سنوي منخفض. إلى جانب ذلك، رفع صندوق النقد الدولي، في يناير 2024، توقعاته لوتيرة النمو الاقتصادي في روسيا خلال العام الحالي إلى أكثر من الضعف، أي من 1.1% في أكتوبر 2023 إلى 2.6%. ومن الممكن تفسير نمو الاقتصاد الروسي بالعوامل الآتية:

1- تنوع البدائل التجارية: تتجه الدول المُستهدفة بالعقوبات الاقتصادية، عادةً، إلى البحث عن بدائل تجارية أخرى، وتحويل تركيزها نحو أسواق جديدة. فعندما يتم قطع إمدادات واحدة من السلع، فإن الدول المعنية تحاول الحصول عليها من مكان آخر. وبناءً على ذلك، حاولت روسيا البحث عن وجهات بديلة لصادراتها بعيداً عن الاتحاد الأوروبي؛ إذ انخفضت صادرات موسكو إلى الدول الأوروبية عام 2023 بنسبة 68% إلى 84.9 مليار دولار، مع انخفاض الواردات بنسبة 12.3% إلى 78.5 مليار دولار، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع صادراتها إلى الدول الآسيوية (خاصةً الصين والهند) في نفس العام بنسبة 5.6% إلى 306.6 مليار دولار، وكذلك الواردات بحوالي 29.2% إلى 187.5 مليار دولار. وهذا مكّن روسيا من الحفاظ على استدامة فائض الميزان التجاري لديها الذي بلغ 140 مليار دولار عام 2023؛ إذ بلغت الصادرات نحو 425.1 مليار دولار مقابل واردات بنحو 285.1 مليار دولار.

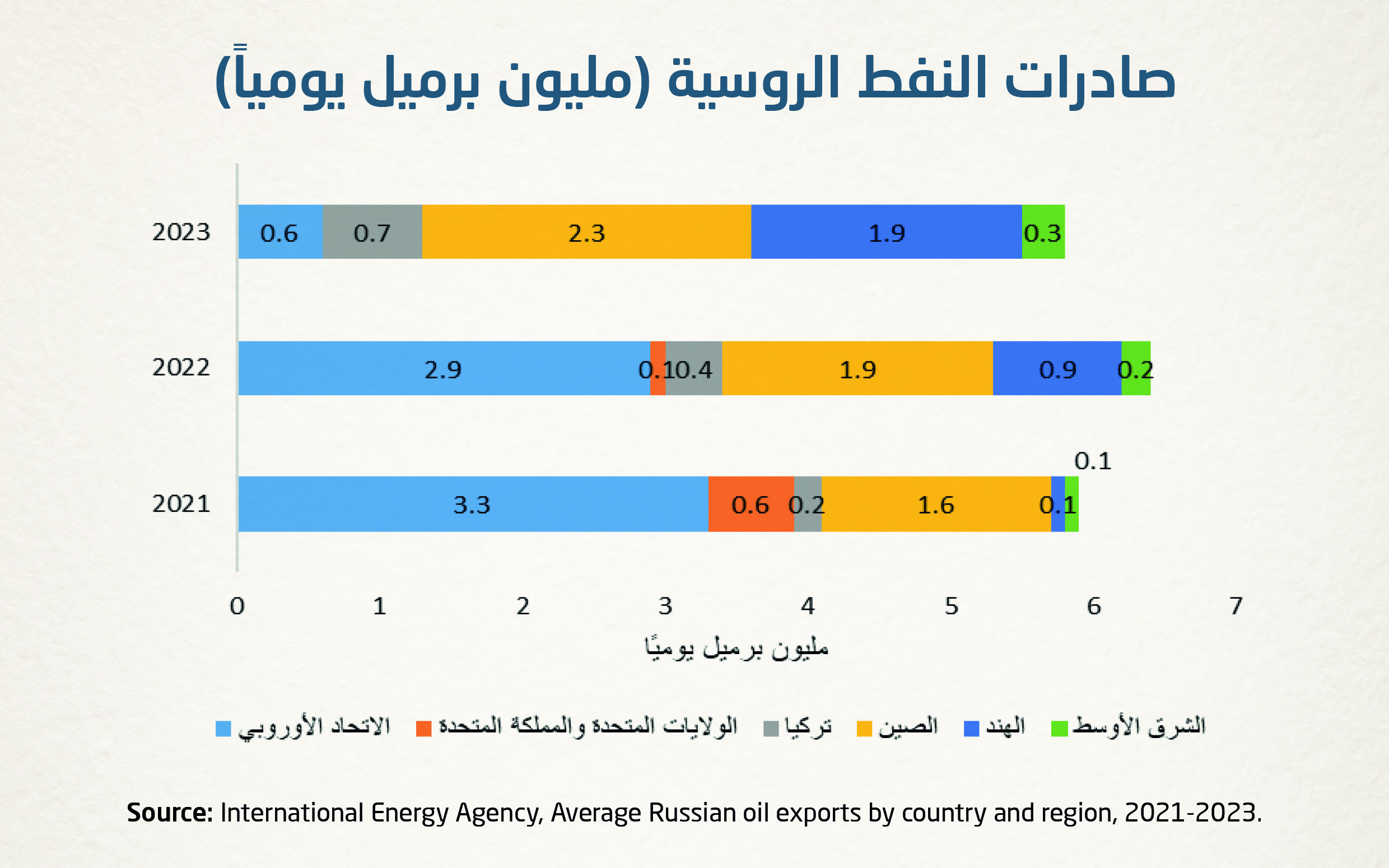

2- تحول في خريطة تجارة الطاقة الروسية: شهد العالم تحولاً في تجارة النفط والغاز الطبيعي، باعتبارها أحد أهم القطاعات المُستهدفة بالعقوبات، وذلك في ظل المساعي الروسية للاعتماد على العملات الوطنية في التبادل التجاري مع الدول الأخرى، وبيع منتجات الطاقة بسعر أقل من سعرها العالمي، مقدمة خصماً قدره نحو 30% على النفط والغاز الطبيعي مقارنةً بالسوق العالمية. ونتيجة لذلك؛ انخفضت صادرات النفط الروسية إلى دول الاتحاد الأوروبي من 3.3 مليون برميل يومياً عام 2021 إلى 0.6 مليون برميل يومياً عام 2023، مقابل ارتفاع هذه الصادرات الروسية إلى الصين والهند من 1.6 مليون برميل يومياً و0.1 مليون برميل يومياً عام 2021 إلى 2.3 مليون برميل يومياً و1.9 مليون برميل يومياً عام 2023 على الترتيب، وهو ما يوضحه الشكل التالي.

وفي هذا الشأن، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في 27 ديسمبر 2023، أن حصة أوروبا من صادرات النفط الخام الروسية انخفضت إلى ما يتراوح بين 4 إلى 5% مقارنةً بمستويات ما قبل الحرب الأوكرانية البالغة 40 إلى 50%.

3- التحايل على العقوبات: دائماً ما تحاول الدول المُستهدفة بالعقوبات إيجاد طرق غير رسمية للتهرب منها أو الالتفاف عليها، وذلك عن طريق اللجوء إلى شبكات من الشركات الوهمية والوسطاء في الخارج، وخلق قنوات ومؤسسات بديلة للمعاملات المالية الخارجية، واستخدام أسماء جهات أخرى لفتح حسابات مصرفية مزيفة من أجل الوصول إلى الأسواق الدولية. وفي هذا الشأن، نجحت موسكو في استخدام "أسطول الظل" من الناقلات وشركات التأمين غير الغربية، للالتفاف على العقوبات الغربية.

تكيف الصين:

شهدت العلاقات الأمريكية الصينية توتراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، وخاصةً خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بدايةً من فرض تعريفات جمركية وعقوبات ضد الشركات الصينية بغية إنعاش التصنيع المحلي، ومواجهة ما تصفه واشنطن بانتهاكات حقوق الإنسان، وتشديد الخناق حول قطاع التكنولوجيا الصيني بدعوى أن بكين تستغل معدات شبكات الاتصالات في التجسس على الولايات المتحدة وحلفائها.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الصين استطاعت أن تحافظ على تحقيق معدلات نمو إيجابية حتى وإن كانت متباطئة، كما ستكون الصين أكبر مساهم في النمو العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتستحوذ على حصة أكبر من دول مجموعة السبع مجتمعة، وذلك بفضل زيادة الطلب على الخدمات، والاستثمار في التصنيع، وتعزيز البنية التحتية. ويُمكن إرجاع عدم تأثير النزاعات التجارية والتكنولوجية في الاقتصاد الصيني، إلى العوامل التالية:

1- إطلاق حزم تحفيزية: تعتمد بكين على الحزم التحفيزية كإجراء يهدف لتعزيز وإنعاش الاقتصاد المحلي ومن أجل الوصول إلى مستهدف النمو الذي تسعى إليه الحكومة عند 5% بحلول نهاية عام 2024. وكان أحدث هذه الحزم في مارس 2024، مع إعلان الحكومة الصينية نيتها إصدار سندات خزانة إضافية بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار) لإنفاقها على مشروعات البنية التحتية؛ وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع عجز الموازنة للحد الأقصى الذي وضعته السلطات الصينية عند 3%. ويعكس ذلك تزايد قلق الصين من تباطؤ نمو اقتصادها خلال السنوات المقبلة.

2- وجود شبكات مالية بديلة: تحاول بكين إيجاد مسارات بديلة لاستدامة معدل نموها الاقتصادي بالرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية مع الدول الغربية؛ إذ استغلت الحرب الأوكرانية لصالحها عبر اتخاذ خطوات عديدة لمواجهة الهيمنة الدولارية على النظام الاقتصادي العالمي. ولهذا ناقشت الصين ربط النظام الروسي (SPFS) بنظامها للدفع بين البنوك عبر الحدود (CIPS) الذي أطلقته عام 2015؛ لينافس نظام (CHIPS) الغربي؛ وذلك من أجل توفير خدمات المقاصة والتسوية للمشاركين في عمليات الدفع والتجارة عبر الحدود بالعملة الصينية "رنمينبي"، فضلاً عن إدماج نظام (Mir) مع نظيره (Union pay) الصيني.

3- توسيع دائرة النفوذ: تمكنت الصين، على مدار الأعوام الماضية، من ترسيخ مكانتها في الاقتصاد العالمي وتوسيع نطاق نفوذها ليشمل إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية؛ من أجل مواجهة التعريفات الجمركية المفروضة على تجارتها مع الولايات المتحدة بشكل متزايد. وعبر خلق شراكات تجارية متنوعة، أصبحت الصين أكبر شريك تجاري للعديد من الدول حول العالم، فضلاً عن انضمامها للتكتلات الاقتصادية الجديدة، وضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصادات الناشئة والنامية، إلى جانب النجاح في أن تصبح رائدة في إنتاج المعادن النادرة، ومعدات الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا الرقائق، ومجال الموانئ وشبكات الشحن البحري؛ مما منحها نفوذاً جيواقتصادياً على الممرات البحرية الدولية.

4- سياق غير مواتٍ: بينما تحاول بكين الحفاظ على معدلات نمو إيجابية، فإن صندوق النقد الدولي توقع في أحدث تقاريره الصادرة في إبريل 2024 تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلى 4.6% في العام الحالي، و4.1% بحلول عام 2025، كما يظهر في الشكل التالي.

وأرجع صندوق النقد الدولي أسباب خفض توقعات النمو الاقتصادي الصيني إلى عوامل بعيدة عن العقوبات الأمريكية أو النزاع التجاري والتكنولوجي؛ مما يؤكد أنه مع زوال تلك العوامل قد يعود الاقتصاد الصيني إلى معدلات نموه المرتفعة. ويُعد التباطؤ الاقتصادي العالمي، وضعف الطلب العالمي على الصادرات، إلى جانب الانكماش المستمر في قطاع العقارات؛ من بين أبرز العوامل المؤثرة سلباً في الاقتصاد الصيني؛ إذ توقع صندوق النقد الدولي تراجع الطلب على المساكن الجديدة في الصين بحوالي 50% في العقد المقبل؛ مما قد يقوض معدلات النمو الاقتصادي.

استخلاصاً لما سبق، استطاعت روسيا والصين تحقيق معدلات نمو إيجابية بالرغم من الظروف الاستثنائية المتمثلة في العقوبات الاقتصادية ضد موسكو بسبب حربها في أوكرانيا، والرسوم الجمركية ومواجهة التفوق التكنولوجي لبكين؛ وهو ما قد يعكس عدم نجاعة أداة العقوبات الاقتصادية بسبب عدم توافقها مع حجم الاقتصاد الخاضع لها، وعدم مشاركة عدد كافٍ من الدول في فرضها؛ مما يعطي مساحة مناورة للاقتصادات المُستهدفة لإيجاد أسواق بديلة لتجاراتها الخارجية.