** نشر هذا المقال في دورية (اتجاهات الأحداث) الصادرة عن مركز المستقبل، العدد الأول، أغسطس 2014.

لم تعد سياسة "التوجه غرباً" من قبل العديد من القوى الآسيوية الصاعدة صوب المنطقة العربية، وتحديداً تجاه دول الخليج العربية، مجرد شعار يرفع ليؤكد ثوابت العلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية الممتدة بين الطرفين منذ قرون بعيدة، بل باتت انعكاساً لمجموعة من التحولات الجيواستراتيجية والجيواقتصادية تمر بها منطقة الشرق الأوسط وقارة آسيا. وتفرض هذه التحولات على القوى الآسيوية تعزيز علاقاتها بدول الخليج في إطار ما يمكن أن يطلق عليه سياسة "التوجه غرباً"، وهو نفس ما يُقَال عن التوجه الخليجي والعربي صوب آسيا، فيما بات يُسمى عربياً سياسة "التوجه شرقاً".

إن هناك اتجاهاً عاماً من قبل القوى الآسيوية يشير إلى سعيها ليس فقط نحو حماية مصالحها في منطقة الخليج، والتي تتركز في توفير الطاقة وتأمين إمداداتها والحصول على فرص استثمار متبادل، وإنما يُؤطر كذلك إلى أن السنوات المقبلة تحمل مؤشرات عديدة على إمكانية تعزيز الارتباط بين بعض هذه القوى وبين دول الخليج في المجالات الأمنية والعسكرية، في ظل إشارات إلى تراجع تدريجي ومنظم بدأته الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة من منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا الإطار تتناول هذه الورقة أبرز المتغيرات التي تشير إلى أن ثمة قوى آسيوية قادمة، فيما يمكن أن يطلق عليه "الوافدون الجدد" إلى الشرق الأوسط عامة ومنطقة الخليج خاصة.

أولاً: تصاعد الطلب الآسيوي على النفط

في الوقت الذي يتراجع فيه الاعتماد الأمريكي والأوروبي على موارد الطاقة من منطقة الخليج العربي، يتزايد الطلب الآسيوي حالياً ومستقبلاً من المنطقة، فقد أضحت أسواق آسيا الصاعدة الأكثر استيراداً لنفط دول الخليج العربية من أجل دعم النمو الاقتصادي. ومن بين 13 مليون برميل تنتجها دول مجلس التعاون يومياً، يذهب ثلثاها إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تعتمد كل من اليابان وكوريا الجنوبية على نسبة تبلغ 70% و80% على التوالي من احتياجاتهما النفطية من دول الخليج العربية، بينما تعتمد الصين على 36%، والهند على 45%، بل توفر السعودية وحدها نحو 20% من الاحتياجات النفطية لكل من الصين والهند.

وفي مقابل زيادة الاعتماد الآسيوي على نفط منطقة الخليج، فقد انخفضت نسبة ما تستورده الولايات المتحدة من نفط الشرق الأوسط من 60% من إجمالي احتياجات الولايات المتحدة النفطية قبل عام 2005 إلى نحو 40% في عام 2013، وتستورد الولايات المتحدة حالياً 20% من احتياجاتها من منطقة الخليج. وتشير التوقعات إلى أن الولايات المتحدة سوف تعتمد كلياً على الإنتاج الداخلي من الطاقة بحلول عام 2030، وأنها سوف تكون مُورداً للنفط بحلول عام 2035.

وتؤكد كافة التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة وغيرها من مؤسسات الطاقة الكبرى في العالم أن مركز ثقل النظام العالمي للطاقة سوف يتحول إلى القارة الآسيوية التي تحتاج بالفعل إلى زيادة وارداتها النفطية من الخارج واستثماراتها النفطية في الداخل، من أجل الحفاظ على إمدادات الطاقة خلال العقدين القادمين.

وفي هذا الصدد يتوقع أن يكون أمن الطاقة جزءاً لا يتجزأ من الشراكة الاستراتيجية بين القوى الآسيوية ومنطقة الخليج، إذ سوف يستمر تنامي الطلب الصيني في المدى القصير والمتوسط على نفط دول الخليج العربية، لاسيما مع توقع ارتفاع الاستهلاك الصيني من النفط بنسبة 67% بحلول عام 2030. وعلى الرغم من أن لدى الصين أكبر احتياطي عالمي من الغاز الصخري (19%)، فإن تكلفة استخراجه مرتفعة بسبب عمق رواسب النفط وقربها من المناطق الحضرية.

أما بالنسبة للهند، فتشير التوقعات إلى أنها قد تكون أكبر مستورد للنفط في العالم بحلول عام 2050، وأنها سوف تلبي احتياجاتها المتزايدة من الطاقة، والتي تزيد عن 60 سنوياً حتى عام 2020، من منطقة الخليج التي تبقى المصدر الرئيسي لواردات الهند النفطية لأنها توفر أكثر من 65% من احتياجات الهند من الطاقة.

وبعيداً عن الصين والهند باعتبارهما أكبر القوى التي ستشكل سوق الطاقة في المستقبل، يشير تقرير "توقعات الطاقة بمنطقة جنوب شرق آسيا" الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة في أكتوبر 2013 إلى توقع ارتفاع طلب دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) على الطاقة بنسبة تزيد عن 80% حتى عام 2035، حيث يتوقع أن ترتفع واردات النفط في الدول العشر الأعضاء في الرابطة من 1.9 مليون برميل يومياً في الوقت الحالي إلى أكثر من 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2035، ما يجعل هذه المنطقة رابع أكبر مستورد للنفط في العالم بعد الصين والهند والاتحاد الأوروبي. وعلاوة على ذلك فإن دول الآسيان ستصبح من أفضل مناطق العالم جذباً للاستثمارات النفطية التي يتوقع أن تصل إلى نحو 60 مليار دولار في عام 2017، وهو ما يعني أن هذه الدول سوف يزيد اعتمادها على نفط منطقة الخليج من جانب، وأنها قد تكون بحاجة إلى استثمارات خليجية كثيفة في قطاع التنقيب عن النفط والغاز خلال السنوات القادمة.

ثانياً: تنامي التجارة والاستثمارات

لم يتوقف التراجع الأمريكي والغربي في الاعتماد على نفط المنطقة فقط، بل امتد للتجارة أيضاً، خاصة إذا ما قورنت ببعض الدول الآسيوية، إذ تشير الإحصائيات إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ودول شرق آسيا (تحديداً كوريا الجنوبية، واليابان، وتايوان، والصين) من 480 مليون دولار في عام 2008 إلى 814 مليون دولار في عام 2012، أي أنه تضاعف خلال 4 سنوات فقط.

وبينما كانت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تشكل نحو 85% من إجمالي حجم التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي في عام 1980، تقلص هذا الرقم كثيراً ليصل إلى 21% بنهاية عام 2012. وبالمقابل فقد ارتفع معدل التجارة الآسيوية مع دول المجلس من 10% فقط في عام 1980 ليصل إلى 57% في عام 2012. وعلى سبيل المثال ارتفعت نسبة التجارة الخارجية الصينية مع دول الخليج من 2% في عام 1992، لتبلغ 10.6% بنهاية عام 2013، وكذلك بالنسبة للهند التي ارتفعت نسبة تجارتها مع دول المجلس من 3% إلى 10.7% خلال الفترة نفسها.

وتسعى الصين إلى تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الدول العربية، حيث ارتفعت واردات الصين من النفط من المنطقة العربية بنسبة 12% خلال الفترة من عام 2004 وحتى 2013، ليصل معدل الاستيراد إلى 133 مليون طن سنوياً. كما تنامت العلاقات الاقتصادية بين الطرفين بشكل كثيف خلال العقد الأخير، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما من 25.5 مليار دولار في عام 2004 ليصل إلى 238.9 مليار في عام 2013. وتعد الصين الشريك التجاري الثاني مع كافة الدول العربية حالياً، وسوف تصبح أكبر شريك تجاري مع تسع دول عربية في غضون الأعوام العشرة القادمة. ويتوقع أن يصل حجم التبادل بين الطرفين نحو 600 مليار دولار بعد توقيع عدد من اتفاقيات التعاون في مجال الاستثمارات المتبادلة في القطاعات الهندسية والتكنولوجية والبتروكيماويات.

وبالمثل، فقد شهدت السنوات الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في التبادل التجاري بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي، فخلال عقد واحد ارتفعت الصادرات الهندية لدول المجلس من 7.07 مليار دولار عام 2003-2004 إلى 51 مليار دولار عام 2012-2013. هذا علاوة على وجود نحو 6 ملايين عامل هندي بدول الخليج العربية يقومون بتحويل نحو 30 مليار دولار سنوياً إلى بلدهم.

وكانت دول مجلس التعاون قد وقعت مع الهند اتفاق إطار حول التعاون الاقتصادي في عام 2004. وتعمل الهند مثل الصين تماماً من أجل إبرام اتفاقية تجارة حرة مع دول المجلس من أجل تسهيل وتحفيز عمليات التجارة والاستثمار.

وتعد منطقة الخليج وجهة مهمة للاستثمارات الصينية والهندية واليابانية والكورية الجنوبية، خاصة في مجالات البرمجة والخدمات الهندسية والسياحة والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية والخدمات الزراعية. من جانب آخر يلاحظ تنامي الاستثمارات العابرة للحدود بين دول شرق آسيا (خاصة اليابان وكوريا والصين) وبين دول مجلس التعاون الخليجي (خاصة السعودية والإمارات)، حيث أدى تنامي الطلب الآسيوي على البتروكيماويات إلى تدفق بعض الاستثمارات في مشروعات الطاقة بهدف ضمان وصول النفط لأسواق دول شرق آسيا. ففي فبراير 2014، أقرضت اليابان شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) 3 مليارات دولار بغرض رفع الطاقة الإنتاجية لحقول النفط والغاز لتأمين موارد مستقرة للطاقة، وتزويد اليابان باحتياجاتها على المدى البعيد، ولتعزيز العلاقات الثنائية بين اليابان والإمارات.

ووقعت حكومة أبوظبي وكوريا الجنوبية في مارس 2011 مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون في قطاع النفط والغاز، وهو ما ترجم في العام التالي إلى منح شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" مؤسسة النفط الكورية الجنوبية عقداً للتنقيب عن النفط مدته 30 عاماً، تبلغ حصة الشركة الكورية 40% مثل كافة العقود النفطية التي تنفذها الحكومة الإماراتية. كما وقعت الإمارات والصين اتفاقية تعاون في مجالات صناعة النفط والطاقة المتجددة خلال زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني السابق "ون جياباو" إلى الإمارات في يناير 2012. ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة منح إمارة أبوظبي تراخيص نفطية لشركة إبنكس اليابانية وسينوبك الصينية في الفترة من 2014 وحتى 2018، وذلك جنباً إلى جنب مع شركات النفط الغربية الكبرى التي أمنت تقليدياً عقود الإنتاج مع الإمارات وبقية دول الخليج.

وليس بعيداً عن الاستثمار في مجال الطاقة، تسعى كوريا الجنوبية إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع السعودية والإمارات أكبر موردي النفط لكوريا الجنوبية، حيث منحت الإمارات كوريا الجنوبية عطاءً بقيمة 20.4 مليار دولار لبناء وصيانة أربع محطات للطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وتعزيز المعرفة التقنية في هذا المجال وصيانة المفاعلات وتدريب المشغلين المحليين. وثمة مفاوضات تجري بين كوريا الجنوبية والسعودية، حيث أعلن الجانبان نية التعاون في مجال البحث والتطوير للمفاعلات النووية السعودية، إذ تعتزم المملكة بناء 16 مفاعلاً مدنياً بحلول عام 2030.

ثالثاً: تأمين التدفقات النفطية

لا تنفصل التحولات الاقتصادية والتجارية السابقة بأي حال عن مثيلتها السياسية والأمنية، فإذا كان الاقتصاد هو محرك السياسة الآسيوية القائمة على ضرورة "التوجه غرباً"، فإن ما يحفظ هذه المصالح الاقتصادية والتدفقات النفطية هو تعزيز العلاقات السياسية والأمنية، إذ يتوقع أن تسعى هذه الدول الآسيوية الصاعدة إلى تأمين خطوط النقل البحري لضمان عدم انقطاع إمدادات الطاقة، بل وربما تأخذ بعض هذه الدول، خصوصاً الهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية وباكستان، زمام المبادرة في شأن إقامة ترتيبات أمنية إقليمية مع جميع البلدان بالمنطقة، والتي تمتد من الخليج وباب المندب من ناحية، إلى بحر الصين الجنوبي من ناحية أخرى.

ولا ريب في أن قضية أمن الطاقة في منطقة جنوب وشرق آسيا تستحوذ على قدر كبير من الاهتمام من قادة دول المنطقة وشركات النفط الوطنية والأجنبية، لأن الاعتماد المتزايد على النفط في المنطقة، والذي يتوقع أن يصل إلى 75% من مجموع مصادر الطاقة بها بحلول عام 2035، مقارنة بنسبة 44% حالياً، يجعل دول المنطقة أكثر عرضة لمخاطر الاضطرابات المحتملة، السياسية والعسكرية والاقتصادية، التي تواجه أحياناً تدفقات النفط حول العالم، وفي القلب من ذلك منطقة الخليج العربي.

وما يساهم في تعزيز هذا التوجه الآسيوي هو حقيقة تحول مركز النشاط الاقتصادي والسياسي والعسكري العالمي في الفترة القادمة صوب كل من منطقة المحيط الهادئ الآسيوية ومنطقة المحيط الهندي الكبرى، في ضوء ما تتمتعان به من أهمية جيواستراتجية واقتصادية تجعلهما مسرحاً لتحديد خريطة القوى العالمية خلال القرن الواحد والعشرين؛ إذ يبدو أن الحدود القديمة لخريطة الحرب الباردة التي جعلت من أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط مسرحاً للنزاعات العالمية الأساسية لمدة 60 عاماً، بدأت تتجه بقوة صوب القارة الآسيوية التي تمتد من الشرق الأوسط إلى المحيط الهادئ، حيث تبدي كل من الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا والقوى العالمية الصاعدة مثل الهند والصين اهتماماً استثنائياً بالوجود الاقتصادي والسياسي والعسكري في هذه المناطق خاصةً دول جنوب شرق آسيا، كما يجري تنافس بحري بينها في مياه المحيطين الهندي والهادئ.

ولا تبعد منطقة الخليج العربي عن كافة هذه التفاعلات، فقد أضحى الاستقرار الأمني والسياسي والأمن البحري ضرورة حيوية للدول الآسيوية من أجل تأمين تدفقات النفط. ففي الوقت الذي تمثل فيه دول آسيا المطلة على المحيط الهادئ ثقل الاقتصاد العالمي بإسهامها بأكثر من نصف الناتج الاقتصادي العالمي، فإن المحيط الهندي يمر به نصف عدد الحاويات في العالم، ونحو 70% من المنتجات النفطية، وذلك في طريقها من الشرق الأوسط إلى المحيط الهادئ عبر طرق الملاحة البحرية الرئيسية للنفط في العالم (خليجي عدن وعمان، بالإضافة إلى بعض المحطات التجارية الرئيسية مثل مضيق باب المندب ومضيق هرمز الذي تمر من خلاله 40% من تجارة النفط الخام، ومضيق ملقا الذي تمر من خلاله 40% من التجارة العالمية).

إذاًً يمكن القول إن هذه العوامل تدفع بكين ونيودلهي تحديداً إلى محاولة تعزيز تواجدهما البحري في الخليج من أجل ضمان حماية التدفقات النفطية، وإن الاستثمار الإقليمي في قطاع البتروكيماويات سيبقى في ارتفاع مضطرد.

رابعاً: تعزيز الدور الإقليمي

بغض الطرف عن الصحة المطلقة أو الخطأ النسبي لمقولة انحسار وتراجع الدور الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، وسعي واشنطن إلى فك ارتباطها بالمنطقة منذ إعلانها عام 2007 رغبتها في تعزيز حضورها في مناطق المحيطين الهندي والهادي، فإن ثمة مبررات كافية للقوى الآسيوية في أن تسعى لتعزيز تعاونها الأمني والعسكري مع دول الشرق الأوسط، ليس من أجل منازعة الدور الأمريكي، خصوصاً من قبل الصين، ولكن من أجل حفظ المصالح الاقتصادية والتجارية وتعزيز أمن الطاقة.

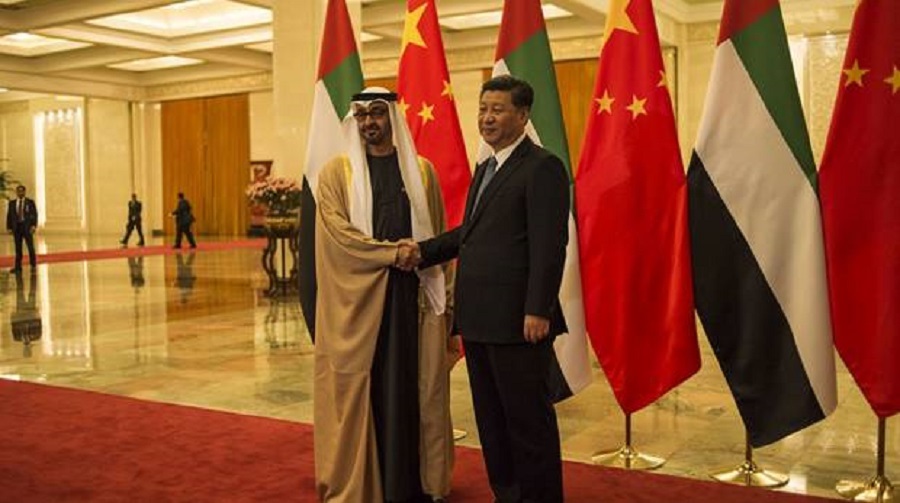

وفي هذا السياق جاءت دعوة الرئيس الصيني نظراءه من القادة العرب إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الصين، وتعزيز التعاون الثنائي في قطاعات الطاقة والتمويل وتكنولوجيا المعلومات، وطرح مبادرة إعادة طريق الحرير القديم، وذلك خلال المؤتمر السادس للمنتدي العربي - الصيني الذي عقد مطلع شهر يونيو 2014 في بكين على مستوى وزراء الخارجية. ويمكن اعتبار هذا المؤتمر محاولة صينية، في ظل زعامة شي جين بينغ، إلى إعادة تشكيل علاقاتها مع العالم العربي، في ظل احتمال حدوث فراغ أمني نسبي إذا ما قلصت واشنطن تواجدها العسكري بالخليج، وفي ظل إمكانية أن تعمد الصين إلى مجابهة التحول الأمريكي صوب آسيا بتحول صيني مضاد صوب الشرق الأوسط، كرد فعل على السياسات الأمريكية التي تكاد تقترب واقعياً من مناطق النفوذ الصيني.

وبالنسبة إلى الهند، فقد تعززت العلاقات الأمنية بينها وبين دول الخليج العربي بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، وتم منح الهند صفة "شريك حوار" من قبل دول مجلس التعاون الخليجي في أكتوبر 2003، لتكون ثالث دولة تتمتع بهذه الميزة بعد الولايات المتحدة واليابان. وقد أدى بروز مصالح مشتركة بين الجانبين على كافة الأصعدة إلى توطيد العلاقات الأمنية الهندية – الخليجية خلال العقد الماضي، وبدا واضحاً تحسن الروابط الدفاعية للهند مع دول المنطقة، لتشمل أبعاداً جديدة مثل مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية.

ويمكن القول إن كلاً من الصين والهند، وربما كوريا الجنوبية واليابان، سوف تسعى إلى توثيق روابطها الأمنية والعسكرية مع منطقة الخليج العربي في الأعوام القادمة، وسوف تزداد هذه الروابط كلما تراجع الدور الأمريكي، وربما تطرح بعضها صيغاً مختلفة أمام دول مجلس التعاون الخليجي، لتحقيق الأمن الجماعي، أو الحصول على درجات أعلى من التعاون الأمني مع دول الخليج على أقل تقدير، فيما يشبه ما طرحته باكستان في عام 2011 من تأسيس "تكتل أمني" مع دول المجلس، علماً بأن باكستان لا تختلف عن سائر الدول السابقة في اعتمادها، ليس فقط على نفط الخليج، بل على الاستثمارات والقروض الخليجية التي تعالج الاختلالات الاقتصادية الباكستانية.

أخيراً، لا شك في أن سياسة التوجه شرقاً من قبل دول الخليج صوب آسيا، وسياسة التوجه غرباً من دول آسيا صوب الخليج، إنما تأتي نتاجاً لمتغيرات وتحولات دولية كبرى سوف تعيد هيكلة النظام الاقتصادي والسياسي العالمي، وتقدم فرصة أمام دول الخليج في أن تعيد أولويات الأسواق النفطية، واحتمال ربط عملاتها بعملات أخرى غير الدولار على المدى المتوسط، والتوسع الاستثماري المتبادل بينها وبين الدول الآسيوية الصاعدة، كما أنها تمثل فرصة مواتية للاستفادة من دول آسيا في كافة القطاعات غير النفطية التي تعمل دول الخليج على تطويرها، والأبرز أن التوجه الآسيوي غرباً ربما يفتح آفاقاً لإعادة التفكير عربياً وخليجياً في صيغة جديدة للأمن في منطقة الخليج، يكون عمادها وضع أسس جديدة للأمن الجماعي، شرط أن تزيل دول مثل الصين والهند بعض التخوفات والتساؤلات حول نيتهما المستقبلية من تعزيز تواجدهما في قلب الشرق الأوسط.